こんにちわ。リキュアスタッフの堀ノ江です。

前回骨膜が痛みを感じる理由についての話しをしましたが、今回は骨成長についてお伝えしていきます。

骨はどのようにできるか

骨ができるようになるには2つの様式があります。

膜内骨化(膜性骨化)と軟骨内骨化です。

膜内骨化(膜性骨化)の特徴は元となる組織(間葉組織)から骨を作る骨芽細胞に変化(分化)して最終的に骨になる様式です。つまり骨になるための土台を必要とせず行う骨発生様式になります。

また骨膜からの骨膜幹細胞という元となる組織から骨芽細胞に分化して骨を形成する事で、骨の太さへの関与があります。

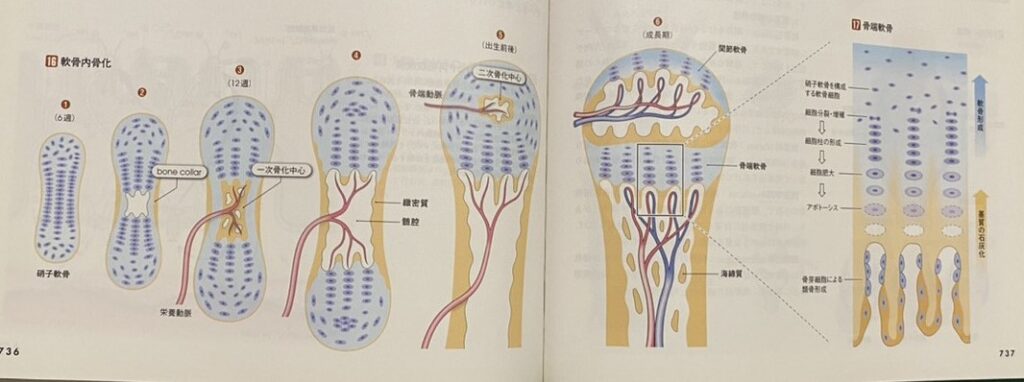

軟骨内骨化の特徴は硝子軟骨という土台の中から徐々に骨化していく様式です。軟骨内骨化の場合は長管骨という細長い骨が形成されるうえで起こる様式であり、骨の長さへの関与があります。

この2つの骨発生様式は接点のない様式と考えられており、太さの成長は膜内骨化、長さの成長は軟骨内骨化と分けて考えられてきました。

骨膜の重要性が上がってきている

前回骨膜の話をしましたが、最近の研究から骨成長における骨膜の重要性がさらに上がっています。

結果からいうと、骨膜から分泌されるたんぱく質やホルモンが骨成長の促進、長さの成長(軟骨内骨化)への関与している事が分かりました。

一つ目の研究ですがIhhというたんぱく質の研究です。

これは骨が形成されるまでに必要な細胞の変化や増殖を制御する働きが有り、主に成長板軟骨の肥大軟骨細胞(長さの成長に大きく関与)に多くいる事が分かっており、骨膜幹細胞(太さの成長に関与)からもIhhがいる事が分かりました。

今回の研究で骨膜幹細胞のIhhを除去したケースと肥大軟骨細胞のIhhを除去した場合で骨成長の違いを経過観察したところ、それぞれ違うタイミングで骨成長障害(膜性骨化、軟骨内骨化の障害)が起こる事が分かりました。

つまり骨膜幹細胞のIhhも骨成長の関与があり、タイミングによって長さの成長にも重要な役割を担っている事になります。

この発見で骨折や骨再生の手術などで骨膜を保存する事が重要である根拠になり、今後は骨膜を標的とした骨再生療法などの開発など難治疾患への治療法確立への貢献が期待できる内容です。

もう一つの研究ではナトリウム利尿ペプチド(NP)という骨成長に関わるホルモンを促進する因子であるオステオクリンがどこで発現されているかを調べたものです。

この研究から、発現場所は脛骨・橈骨・尺骨などの遠位の骨の骨膜から分泌されており、荷重刺激で発現量は増加し、分泌が促進される事がわかりました。

更にオステオクリンが作用するのはNPの一種であるC型ナトリウム利尿ペプチド(CNP)であり、このCNPは骨膜の細胞成長(未分化細胞から骨芽細胞へと成熟)に関与しており骨成長への一助になっている事が分かりました。

これらをまとめるとオステオクリンは荷重刺激で骨膜から発現され、CNPの細胞成長を促進する事で骨の形成を促進する役割がある事がわかりました。

この研究の成果が今後、寝たきりなどの長期臥床による骨形成阻害の予防に役立てられる内容でした。

最後に

上記の研究で骨成長の新たな可能性を示唆する内容だったり、骨維持のために役立てる情報として重要な内容ではないかと思っております。

今後も最新の面白い研究やニュースをお伝えしていければと思います。