リキュア銀座の長谷川でございます。

ようやく残暑も落ち着き、秋の風がそよぐようになってきました。

私は神社仏閣巡りが好きで行く先々で必ず近場の神社仏閣を見つけてはお参りするのですが、昔は御朱印帳を持って巡っていた時期がありました。

最近は芸能人や若い方の間でもちょっとしたブームになっているようですが、本来ご朱印は、写経を寺院に奉納した際に納経の証としていただくものでした。信心の証として頂けるものだったんですね。

各寺で主にそこのご住職さんが筆で書いて頂けるのですが、達筆なのでちょっとした書の作品をもらえるようで結構集まると楽しいものがあります。

ただあてもなく周っていてもつまらないので、基本的には都内だと江戸三十三観音や江戸五色不動等札所を全部周るのを目的に集めていきます。

本当は決められた番号順から周るのが望ましいのですが、行ったりきたりで大変なので休みの日に札所が集まっている地域を決めて何か所か決めて効率よく周っていきます。

大きなお寺もあれば、小さなお寺もあり、中には一見すると普通の民家にしか見えないような寺構えもあり、恐る恐るお宅訪問みたいな形でもらいに行くこともあります。

その時にお茶菓子を出して頂いたり、部屋の奥にある仏像の写真を特別に撮らせて頂いたりお寺のご住職や奥さんとのちょっとした触れ合いも楽しい思い出として残ります。

都内は大体行きましたので、今は落ち着いてますが、時間が許せばいつか四国や他の地域も周りたいものです。

細胞は知性を持っている?

さて、前回は遺伝子のお話をしましたが、今回は細胞は知性をもっているという観点からお伝えしてまいります。

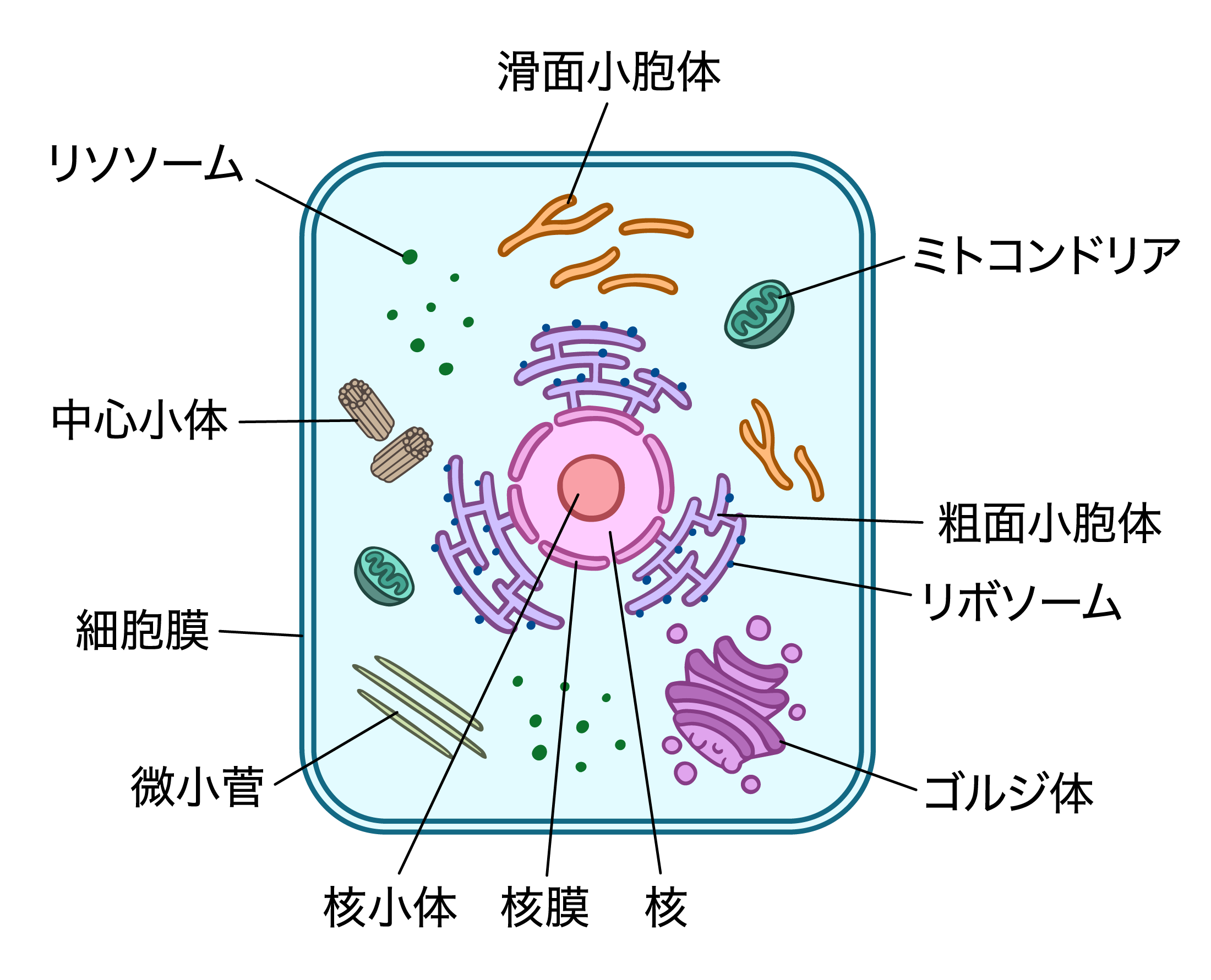

まず細胞の構造の多くは「細胞小器官」と呼ばれていますが、これらは、ゼリー状の細胞質の中にぶらさがっているミニチュアの器官のことです。

細胞小器官は、わたしたちの身体の組織や器官と同じような機能を持っており、実は細胞小器官が採用している生化学的なメカニズムは、人間の器官系が採用しているものと本質的に同じものなのです。

ほとんど全ての真核細胞(核膜のある細胞)には、身体がもつ器官系と機能的に等しいものがあるのです。神経系、消化系、呼吸系、排出系、内分泌系、骨格及び筋肉系、循環系、外皮系、生殖系ーこの全部が細胞にも存在するのです。

そして細胞たちは、積極的に生存に適した環境を探し求めながら、一方では毒のある有害な環境をさけようとする、これを同時にやってのけています。

単一の細胞は、環境を通じた経験によって学習し、細胞記憶を保持することもできますが、これは細胞分裂によって次世代の細胞に受け継ぐことも可能なのです。

たとえば麻疹(はしか)ウイルスが子供の体内に侵入した場合ウイルスに対して身体を守るには、タンパク質の一種である抗体をつくる必要があり、このため免疫細胞が呼び集められるのですが、麻疹に対する抗体を製造するには設計図になる新しい遺伝子を作り出さなければなりません。

活性化された免疫細胞は増殖を始め、抗体遺伝子のコピーが何百個とつくられその過程で「体細胞超突然変異」が起きます。

できたコピーはもとの遺伝子と少しづつ異なるようになり、それぞれの遺伝子をもとに、少しづつ形の異なる抗体が多種類できます。

その中からいちばんぴったりくる抗体をつくる遺伝子が選択され、この遺伝子がさらに体細胞超突然変異を起こしーーという過程が何度も起こり、麻疹ウイルスに完璧に合う抗体が形成されるようになるのです。

新しい抗体の遺伝子は、細胞が分裂すればそのたびに子孫に受け渡されます。

つまりこの過程で細胞は麻疹ウイルスについて、学習し、記憶し、娘細胞に伝えられ、細胞分裂によってその記憶も増殖していく。

これはもう遺伝子操作だといっても良いのでしょうか。

細胞の仕事分担

生物が単細胞生物(バクテリアや藻類、アメーバ等)から多細胞生物(植物や動物)へと進化する過程で

細胞も「分化」というやり方、つまり共同体のメンバー間で仕事を分担するという方法が構成する細胞一つ一つの遺伝子に埋め込まれていきました。

環境からの刺激を読み取って反応するのに関係する細胞は、神経系の組織や器官を構成し環境状態を感知して、膨大な数の細胞からなる共同体全体の細胞を統率します。

共同体内で労働を分担するのは生存するうえで効率がいいのでより少ない資源でより多くの細胞が生活出来るのです。

自動車の製造工場でも昔は全ての行程に精通した職人が少人数でチームを組み、何週間もかけて1台の自動車を組み立てていましたが、

分化方式によって個々の作業員がそれぞれ一つの行程だけを担当し、ずらっと一列に並べて組み立てラインを構成し、車はそれぞれの行程の専門家から次の行程の専門家へと、次々に受け渡されていく。

この方式によって、作業は大幅に効率化されわずか90分で自動車が製造できるようになったのです。

ラマクルの進化論

ダーウィンは150年程前、生物は永遠に「生存闘争」に巻き込まれており、

進化の過程で強いものや優秀なものが生き残り弱いものは淘汰されていくと述べました。

現代の進化論の基盤とされていますが

人間社会は確かに競争だらけです。

しかし自然界というのはあらゆる生物が競争しているのでしょうか?

実はダーウィンの50年前に進化理論を唱えたラマルクという学者がいます。

ラマクルは、生物どうしや生物と環境の間では、情報を与えあったり協調的な相互作用が起こり、それによって生命形態が存在可能になり、変化していき、このような活動的な世界の中で起こることが進化の基盤になっていると述べました。

進化のメカニズムについて述べたこの仮説は現代の細胞生物学者が考えている、免疫系がどうやって環境に合わせて変化するかというプロセスにそっくりそのまま重なるのです。

当初は教会や科学者から異端扱いを受け日の目を見ることはなかったのですが、近年この理論が見直されて再評価されてきています。

科学者の中に、ラマクルを見直す人々が出てきているのは、近年の進化論の研究で生物圏の中で生命が存続していくためには協調、共存共栄が大事な役割を果たしていることが明らかになりつつあることです。

共生的な関係についてよく知られるのは

小さなエビがパートナーのハゼのために餌を集める一方で、ハゼはエビを捕食者から守っていたり、

ある種のヤドカリが貝殻にイソギンチャクをくっつけて運んでいたりというのが良い例ですが

さらに言うと動物たちは、多種多様な微生物たちと共に進化し、共存ををしています。

ここ数十年というもの、微生物は悪者だからやっつけなくてはならないと、抗菌石鹸や抗生物質など、いろいろなものが開発されてきましたが、

微生物は人間の健康にとって必要なバクテリアも多くいることを全く無視しています。

人間がどれほど微生物に助けられているか、分かりやすい例としては消化管内のバクテリアがいなければわたしたちは生きていられず、胃や腸にいるバクテリアは、食物の消化を助け、生存に必須のビタミンが吸収できるのも彼のおかげなのです。

微生物と人間とはこのように協調して生きているので抗生物質を濫用すると、私たちの命も脅かされることにもなります。

抗生物質は相手を区別しないので有害なバクテリアのみならず人間の生存に必要なバクテリアまでも殺してしまうのです。

遺伝子の水平移動

近年、ゲノム科学の研究により、実は生物は、遺伝子の共有によって、細胞の共同体としてまとまっていることが判明したのです。

基本的に遺伝子は生殖によって次世代に渡される、つまり子孫にだけ受け継がれるものだと考えられてきましたが、異なる種の間でも遺伝子の受け渡しが起こりうるのです。

これを「遺伝子の水平移動」といいます。

進化は遺伝情報の共有によって加速します。そうすれば、他の生物が「学習した」内容を情報として手に入れることができるからです。

遺伝子が共有されているならば、生物は、独立した不連続な存在ではないということになり種と種の間には壁などないことになります。

情報の共有はたまたま起こった偶然の出来事ではなく生物たちの共存のために自然が採用した方法なのです。

生物が経験の中で学習したことは、遺伝子の中に物質的な記憶として残り、個体間で遺伝子のやりとが起こるなら記憶はそれにつれて広まっていく、そうすれば共同体をつくって生活している生物全ての生存率が高まるということです。

地球という生命体

イギリスの科学者ティモシー・レントンは進化を引き起こす要因としては種内の個体同士の相互作用よりも、異なる種間の相互作用のほうが重要である、進化にとっては最適「個体」の生存ではなく、最適「グループ」の生存こそが問題になってくると述べています。

ジェームズ・ラヴロックのガイア仮説では地球と地球上の全て生物は、互いに影響を与えあいながら、一つの生命体を構成しており

熱帯雨林を破壊したり、オゾン層に穴をあけたり、遺伝子工学で生物を変化させたりして、ガイアというその超生命体のバランスをいじるなら、ガイアの生存が危うくなる、つまりは人間の存続にも関わってくるといっています。

ブルース・リプトン教授は遺伝子は種を超えて水平移動して情報を共有すると捉えておられます。

アマゾンの熱帯雨林を単一の生物の集まりではなく、一つの生命体である、極端な話、街や村のその場独特の空気感もペットが飼い主に似てくることも遺伝子が情報共有しているのかもしれませんね?!

次回はさらに遺伝子の可能性を深堀りしていきたいと思います。では!

参考文献:「思考のすごい力」 著 ブルース・リプトン

お体の不調はリキュア銀座まで

ご予約はこちらから⇓